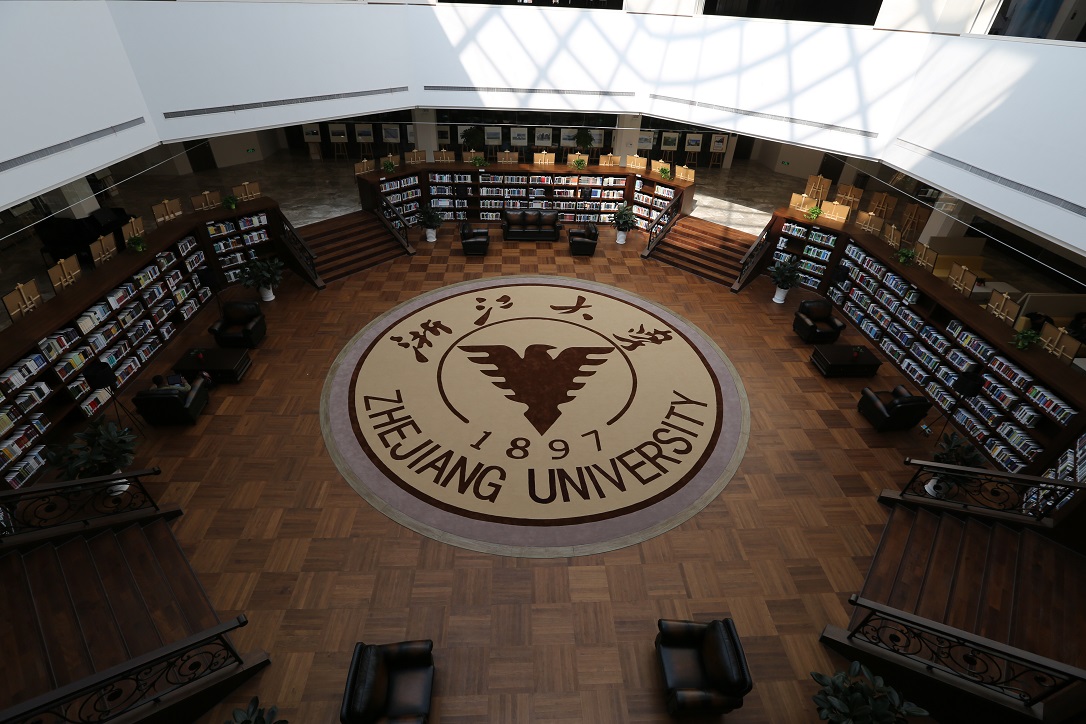

——在《大学校园营造中的知与行——浙江大学国际联合学院(海宁国际校区)建设实践》的序

作者:宋永华 浙江大学常务副校长,国际联合学院(海宁国际校区)院长

走过全球很多地方,身为一名教师,一名教育管理者,对大学校园自然格外关注。尽管心中始终念兹在兹,但亲手打造一个校园,仍然超越了最初的梦想。浙江大学海宁国际校区的兴建,给了我这样一个机会。从无到有,亲身照看,从江南青绿色的田野里,一点点萌动、生长、成形,直到“群贤毕至、少长咸集”,此中甘苦,有不足为世人道者;而个中欣喜,也有甚于完成一个实验、交出一篇论文。这段经历,让我生平第一次,那么靠近建筑学,与建筑师们一起经历从无到有的创作过程,并因此更加理解他们。理解了他们的成就感,读懂了他们眼中的光芒。本书的汇集,正是想把这段难忘的时光记录下来,不仅仅为记录一座校园的诞生,更重要的,是记录打造这座校园的初心——打造一座融熔古今中外办学理念,能够助推浙江大学迈进世界一流行列的校区,而最重要的,是实现“得天下英才而教育之”的梦想。

国际校区定点海宁,是在2013年的5月。一开始就定位要建设一流的校园。而一流的校园,岂能轻易得之?多少堂皇精美的校园,只称得上华丽气派,而与一流无关。一座校园,要判断他是否达到一流,以规模论显然不行,大不等于好;以位置论也没什么根据,无论闹市乡村,皆有书桌的位置;以造价论更是荒唐,这不是财富榜。毫无疑问,人是最好的衡量标尺。我到过许多世界名校,有一流的校园,更有一流的师生精神风貌。在全世界追求“公平而卓越”的教育改革浪潮下,营建育人为本的优质校园环境,是推进教育改革的重要落脚点。我心里的理想校园,标准很高,但其实也很简单,可以用一句很朴素的话概括:大学,是师生们的大学。

多年从教,又遍历海外名校,我逐渐认识到,大学教育,是多元的、包容的。我一贯主张,要胸有家国情怀,以国际视野,培养全球竞争力,成为世界担当。“育人”二字,也要进一步解读。育人者,非能教成,只能养成。言传身教仅是一方面,而日常起居、衣食住行,都是“养成”的重要内容。大学生已成人,自我教育也是很重要的一环。故此,校园不单是教育场所,其本身也是教材,甚至也是教师。从这个角度而言,大学中“大楼”之重要,并不亚于任何其他因素。多元而包容的学校,也要求校园环境多元与包容。多元,落脚在校园国际化的面貌;包容,体现在师生的主体性,校园空间为使用服务。概括成一句口语化的表述:大学校园,不是拿来看的,而是拿来用的。

具体负责海宁校区设计的浙大建筑设计院董丹申院长和他的团队是一批令人敬佩的职业建筑师,优秀而且专注,对校园设计的理解深刻又极具情怀。我很推崇他们的平衡建筑的设计哲学,站在高校这个平台上,以学术统领并融合建筑艺术、工程技术和商业效率,以包容的精神、多元的姿态,在功能与艺术、本土与全球、传统与时代、创意和现实之间,允执厥中,与先哲“知行合一”的精神高度相契,很多地方与我的教育理念不谋而合。我和董院长俩人的合作,可以说默契无间,海宁校区,就是这种默契的成果。也正是因为海宁校区的特殊性,我跟随设计团队,真正体会到什么叫“全过程设计”。蓝图绘成,仅仅是设计的开始。在施工、监理、验收、交付过程中不断地发现和解决问题,也是设计中同等重要的环节。贯穿整个建设过程,可以说我与设计团队,包括所有参与者,同喜同忧,是极难忘的经历。现在,校区即将落成。都说“建筑是一门遗憾的艺术”,但相信到过海宁校区的人,都能从校园的一砖一木读到我们的理念和情感。这本书是记录,也是感谢。要感谢参与的各方,尤其是海宁人民的慷慨,设计团队的精心,施工与监理的汗水以及校建办全过程的辛劳。

提到一流的大学和一流的校园这个话题,似乎又不得不让我再次回忆起清华老校长梅贻琦先生的那句著名的话:“孟子说,所谓故国者,非谓有乔木之谓也,有世臣之谓也。我现在也可以仿照说,所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。”那是1931年的演讲,因为切中要领,所以经常被引用。人们常以之吐槽,批判那些以一流的校园来代替一流的大学的浅薄做法。然而,尽管一流的校园未必能造就一流的学校,不过纵观全球,一流的学校,却无不有一流的校园。房子的影响有时会不亚于大师——这不难理解:砖石廊柱,从来就是大学文化的重要载体,无言,但持久。重视房子对传承大学文化的价值,绝无重大楼轻大师之意。校园落成,只是一个开始。人要养成,校园更要养成。海宁校区,是为今天建的,更是为明天建的。我们希望,这是一次回归,让大学回归其“教书育人”的本源。大楼造好了。那么大师何在?大楼无言。无言不等于沉默,持久却有待证实。据传国内建筑寿命平均为30年,大楼太新而大师稀缺,这才是当今大学的困境。我们这么精心打造海宁校区,就是为了跳出这个怪圈。大师们的传奇要等待时间来书写,我们先一步努力建好大楼,之后努力用好大楼,以待大师,更满怀信心期待着,从这里走出明天的大师。