在快节奏的时代,每个人都在寻找属于自我的一隅留白,它可以静心思考,也可以自我对话。

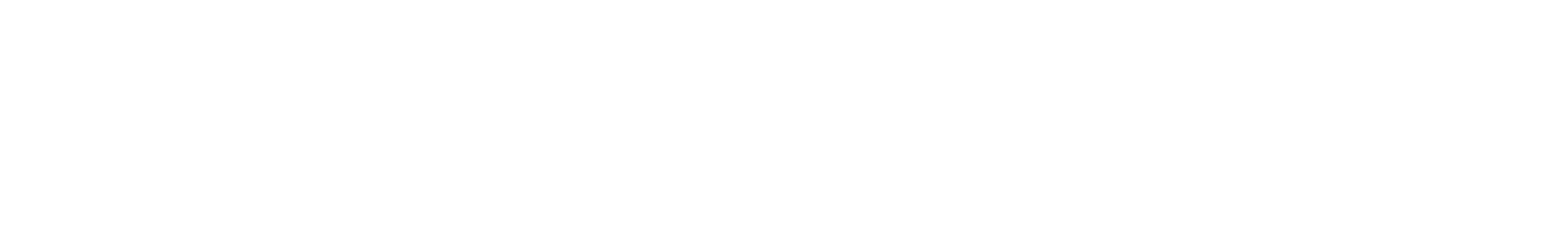

本期“一隅方寸”栏目,邀您与我们一起走进浙江大学爱丁堡大学联合学院院长柯越海的书房——一个被他命名为“皮囊”的私人空间。在这里,我们不仅能够一窥他的阅读喜好,更能感受到他关于寻找有趣灵魂的不懈努力和对教育传承的孜孜追求。

学者介绍

柯越海,江苏南京人,1972年生,复旦大学博士(2001)。现为浙江大学教授、博士生导师,浙江大学爱丁堡大学联合学院(ZJE)院长、浙江大学医学院副院长。其主要研究领域为肺损伤与修复、区域免疫及炎癌微环境、复杂疾病表型组研究等。

关于自我的思辨:有趣的灵魂藏匿于万千皮囊下

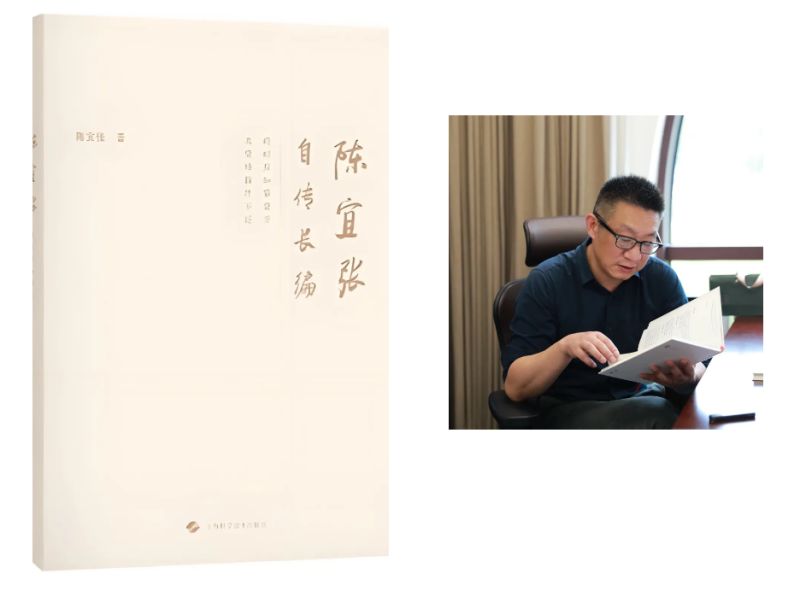

在接受采访之前,柯越海院长特地去实验室向同学们取回了一本书籍。书是他两三年前在实验室推荐并赠送给学生的,名字叫做《皮囊》。柯老师觉得它非常适合科研人阅读:

“如同书里所说,皮囊千万,每个人都有一个皮囊,而我们真正要找寻的,是皮囊下那个有趣的灵魂。”

在柯老师的描述里,科研人似乎也在贯行着书里的生活哲学——文章和实验的形式就像皮囊,可能会有不同的格式,也或许遵循着某种特定程式,但科研创作恰恰需要有自己的灵感,去挖掘底下那一抹有趣。

出于这样的想法,柯老师选择了将“皮囊”作为个人书房的名称。在交谈中,柯老师是这样形容自己书房目前的状态:“因为有许多的会议要开,所以充斥着大量堆积如山的会议材料,当然还包括许多的专业性书籍,以及一些根据个人兴趣购买的人物传记等等”。而当前他最感兴趣的书籍是历史类,尤其是讲述南宋历史的书籍。他会按照习惯适当地进行分类,从人文社科到自然科学,最常用的书籍总是放在随手可以拿到的地方。

柯老师的日常充满了仪式感,尤其是一个他日积月累养成的阅读习惯——“报纸配饭”。每天早晨,他会在吃早餐的时候阅读常看的四份报纸,《环球时报》《参考消息》《钱江晚报》和《都市快报》,这已经成为了一种他的生活方式。他说,有时候出差回来,就会花一段时间,买杯咖啡、买点吃的,把落下的报纸补上。

还有一个习惯同样是柯老师生活中始终坚持的,那就是游泳。柯老师觉得读书和游泳有相似的地方,因为它都是一件需要自己独立完成的事情。每天晚上8点到9点,在这段“失联”的时间内,他都泡在泳池。泳池就如同他的另一个书房,而很多时候,白天无法思考的问题,在游泳这样完全属于自我的时间内,可能就想明白了。身体的控制与大脑的思考,泳速的快慢和泳姿的变换,泳池里的日复一日看似枯燥,但柯老师依然徜徉其中,自得其乐。

偶然之间,柯老师也会感叹于自己对于某件事情的坚持,那是一种刹那的瞬间,对自我的认同。比如,有一件小事他至今记忆犹新。某一年的圣诞节,在美国的实验室里,全城狂欢下他一个人安静地做着实验。在那样的一个时刻,他突然发现,“原来我如此喜欢去做这件事情”。

关于育人的实践:智慧的种子孕育于教育的传承中

老师教书育人,也就是在帮助学生去搭建他所感兴趣的书房的过程。至于书架是什么结构,书架上摆放什么内容,则需要学生自己去填充,各不相同。柯老师也经历过自己搭建书房的过程,失败过,也成功过,所以他的职责就是用他多年的经验,让学生的书房搭建的更结实。

柯越海老师的课程总是被学生“挤爆”,至于秘诀,他认为可能是给学生“讲故事”。当代学生获取知识的渠道多种多样,而课本上的定义都摆在那里,但如何将这些知识进行串联,理顺其中内在的逻辑关系,就需要由老师来引导,柯老师把它叫做建构式教育。

柯老师谈到的另一种教育模式是启发式教育,即学问也好,研究也好,它始终应该以问题作为导向,在不断的探索和追求过程中培养学生的兴趣。知识是始终教不完的,而很多内容也会因为发展太快而过时,所以最重要的还是激发学生亲自去探索。与其将知识一股脑儿塞给学生,不如用真正感动内心的东西将他们点燃,他们自然就知道往后的路该怎么走了。柯老师觉得这才是作为一个老师真正的责任。

在采访的前一天,柯老师的几名博士生完成了毕业答辩,其中的一位同学回忆并感谢了柯老师曾今的鼓励和教诲,表示正是因为受到柯老师的影响,才点燃了科研的热情并一直坚定前行至今。其实话里所描述的事情,柯老师早已记忆模糊,但是学生的话依然让柯老师深受感动并为之骄傲。能触动到心底的东西可能因人而异,但是那一刻真实的感受一定直击灵魂,一如当年柯老师在实验室里孤独却充满力量的背影。

历史与现实的对话

柯越海老师最近阅读的书籍是一本长篇自传——《陈宜张自传长编》。陈宜张院士是浙江大学医学院第一届学生,同时也是浙江大学医学院的老院长。这本自传不仅是关于科学探索的记录,也充满了人文关怀,它生动、真实地再现了一位成就卓著的院士的成长历程和多彩人生。这本书令柯老师深受触动,因为书中的内容与他紧密相连,许多他熟悉的身影跃然纸上,比如浙医大老校长郑树先生,又如他的导师、中国遗传学之父谈家桢先生等等。这些人在他的学术生涯中发挥了至关重要的作用,也在他心中留下了不可磨灭的印记。

陈宜张院士的自传令柯老师感慨不已,因为那些回忆不仅仅是师长们过去的时光,更是塑造他今天的关键。柯老师说:“其实我挺希望我的学生们能把书中那些片段拍出来。拍摄可以让他们更好地了解历史、记录历史”。同时,作为浙江大学爱丁堡大学联合学院的院长,他觉得他同样有职责告诉学生,“我们为什么要来海宁国际校区?”,正如前辈先生所做的那样,让这种执着坚守、严谨求真的精神得以传承。

历史不仅是书本上的文字,它教会我们尊重过去,珍惜现在。每个人的生命都是一部关于自我灵魂探索的史书,无论是直接还是间接,过去的时刻构成了我们生命的部分。读书亦是读心,不忘来时的路,谨记来时的心。

柯越海院长 给毕业生的寄语

“无论是就业还是进一步的深造,都要去不断地追寻自己,不断地学会去超越自己,去寻找乐趣,去追逐自己心中的那个有趣的灵魂。”

图书推荐

1.《皮囊》,蔡崇达著

2.《陈宜张自传长编》,陈宜张著

3.《毛泽东选集》,毛泽东著

4. Guns, Germs, and Steel Guns, Germs and Steel: The Fates of Human Societies, by Jar-ed Diamond (US)

5. Of Human Bondage, by W. Somerset Maug-ham (UK)

6. The Consilience Consilience:The Unity of Knowledge, by Edward O. Wilson (US)

7. Ruth Bader Ginsburg : A Life, by Jane She-rron De Hart (US)

8. The Shantaram, by Gregory David Roberts (Australia)

这是一场灵魂对话之旅,由柯越海院长内敛的自我思辨和深邃的教育哲学所谱写。

愿你我都能在自己独一无二的生命里,寻找到承载有趣灵魂的旷野。

再次对柯越海院长接受采访表达深切的敬意。

(策划:徐舒娜、朱琳仪;文:林苏婷;图:秦笛帆;翻译:朱琳仪;图文编辑:林苏婷、秦笛帆)