从大洋彼岸到钱塘江畔,这位致力于颅颌面发育研究的学者,选择在国际校区开启教育和科研的新篇章。本期“iZJUer·师有言”带您聆听袁渊的选择、跨界与育人故事。

- 人物介绍 -

袁渊

浙江大学爱丁堡大学联合学院(ZJE)助理教授、博士生导师浙江大学医学院附属口腔医院兼聘教授英国爱丁堡大学荣誉PI

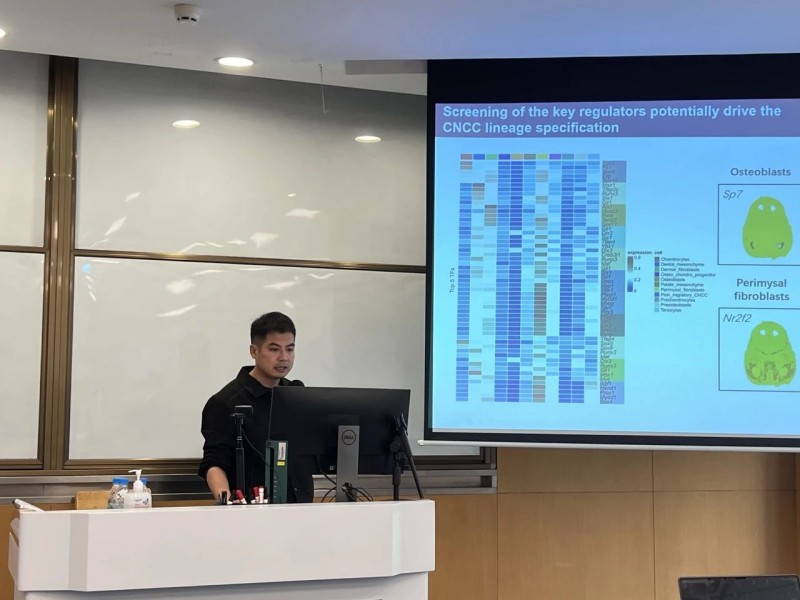

博士毕业于美国南佛罗里达大学生物医学工程专业,随后加入美国南加州大学颅颌面分子生物中心(CCMB)从事博士后研究员工作。2022年,袁渊全职加入国际校区。研究方向为颅颌面发育,颅神经嵴细胞分化调控及稳态维持,组织损伤的修复与再生。近5年在Cell,Science Advances,Biomaterials等期刊发表论文20余篇,成果被NIH官网等媒体封面报道。

归国初心 从大洋彼岸到钱塘江畔

“说实话,在美国南加州大学从事博士后研究时,我还没有非常强烈的回国意愿。”袁渊坦言,彼时的他已适应在美国的科研节奏和生活,不想打破自己的舒适圈。但中国的飞速发展和科研环境的飞速提升让他心潮澎湃,感到了回国发展的无限可能。他从朋友那里了解到浙江大学海宁国际校区独特的“中西合璧”模式:“这里有顶尖的学科资源、浓厚的学术氛围、优秀的学生,又融合中西教育精髓,让我能专注科研的同时,无缝对接全球学术网络。”2022年,他毅然选择加入国际校区。

他初入国际校区的体验也是如此,在这里东西方的科研和教学体系可以很好地交融在一起,让他感到既熟悉又新颖,使他非常容易就度过了适应期:“刚加入国际校区的时候,印象最深刻的就是同事们的友善,组建实验室有很多琐碎的事情,行政老师们不厌其烦的联系协调给予了我巨大的帮助;同事们有着相似的教育背景和相通的教育理念,实验室和课堂内外的交流和日常的体育活动,让我们很快就熟络了起来。”

学科无界 在交叉融合中寻找科研新可能

“我自己的科研经历,本身就是一个学科交叉的典型案例。”袁渊笑道。他博士期间的研究方向是组织工程,博士后转到发育生物学,是应用到理论的转变,也是思维模式从how to到why的转变。他也从这样的学科交叉中获益匪浅,开阔了视野,并学会从不同的角度去看待问题。他现在所做的研究是颅颌面发育相关领域,它虽然是一个小众的研究方向,但在国际校区通过学科交叉合作,他依然能找到同路人。

ZJE现设有四个研究中心,他所在的干细胞与再生医学研究中心汇聚了发育生物学、组织再生、材料学、生物力学等各个方向的研究员,大家在交流的时候不仅能在自己的课题上有所收获,更能通过学科交叉,激发合作新课题的灵感。老师们如此,国际校区的学生们更是在学科交叉氛围下不断创新,ZJE、浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院(ZJUI)和浙江大学国际联合商学院(ZIBS)三个学院紧邻,充分给予了学生交流的便利,医+工、医+商的合作模式让学生们在一个个创业大赛中屡屡斩获佳绩。

育才之道 点燃本科生心中的科研火种

“科学思维的魅力在于‘观察-假设-验证-结论’的闭环,而导师的责任是引导学生感受这一过程。”国际校区科研氛围浓厚,很多学生从大一开始就积极联络教授,争取进入实验室的机会。他的实验室通过暑研、SRTP等项目吸纳了近10名本科生。他观察到,许多学生初入实验室时更关注实验操作,却忽视科学思维的训练。如何让本科生感受到科研的魅力,从而真正的了解科研、享受科研?“我认为了解他们的兴趣所在,尊重他们的创新思维和尝试,对于提升学生们的主动性尤为重要。”

他和学生之间也在不断的了解中相互促进,共同成长。袁渊举例说,他起初安排本科学生辅助研究生课题,却发现进展缓慢。与学生深入交流后,他意外发现这群年轻人对另一项更具挑战的课题充满热情,并且组建的干湿实验结合的团队也很适合,于是他抱着试试的心态让他们转了课题,也投入了更多的时间去跟他们讨论,学生的积极性明显有了改善,课题的进展也超出了他的预期。

一位资深的教授曾经跟他说过,国际校区的本科生是非常优秀的,要充分给予他们信任。“当你真正相信学生们能达到怎样的高度时候,他们就会给你惊喜。”作为导师,带领学生做好科研只是工作的一部分,他更看重通过科研培养和塑造一群有着出色品格的学生,国际校区则是实现这一目标的最佳平台。

最后,袁渊想对学生们说:“要更广地接受知识,不要把自己限定住。在你们的年纪,所做的选择往往没有对错,踏踏实实做好现在的每一件事,它们总有一天会在你人生中的某一时刻,发挥它的作用。也不用过多担忧自己的未来。广泛地了解,勇敢地尝试,你们要开创自己的未来。”

(转载自《开拓者》第13期《国际校区:“学者型”本科生的摇篮》;图文编辑:李亦楠,李嵩皎;责任编辑:张旖;审核:杨祎;终审:瞿海东)