这是数字奔涌的年代,也是诗意栖居的时刻。

推开那扇木质门扉,看见阳光在书页与屏幕间流转,

左页是诗词的平仄,右屏是算法的韵律。

学者介绍

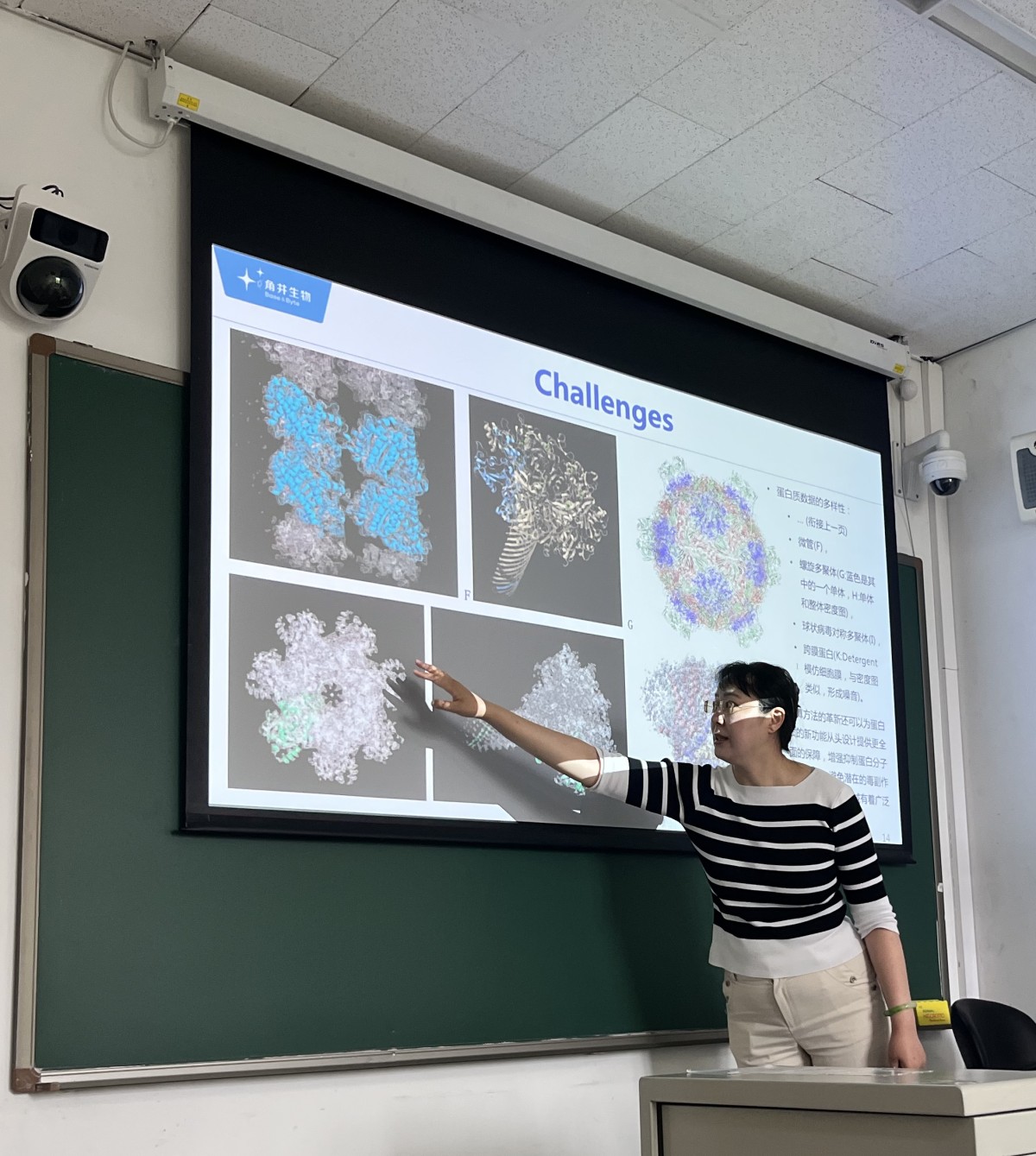

迟颖,浙江大学爱丁堡大学联合学院副教授,英国帝国理工学院博士,牛津大学博士后。曾任西门子医疗系统人工智能中国区总监、阿里巴巴达摩院智慧医疗的创始总监和制药智能的创始总负责、北京中关村生命科学园AI创新药物研发平台独家中标公司联合创始人、首席技术官和首席执行官。主要研究领域为AI模拟分子动态构象变化、生物医药专业纵深GPT;蛋白质分子De Novo设计;医疗AI等。

当栀子花香漫过六月,她轻声絮语,

要做勇敢的先行者,

也要做放学后那朵变化的云。

当代码遇见诗行,本期“一隅方寸”栏目,

让我们走进迟颖老师的书房,

在这里,

科技的低语与人文的沉吟交织成章,

理性的锋芒与感性的柔光相映生辉。

层楼之上,斋中方寸

Q:您的书房有一个特别的名字吗?

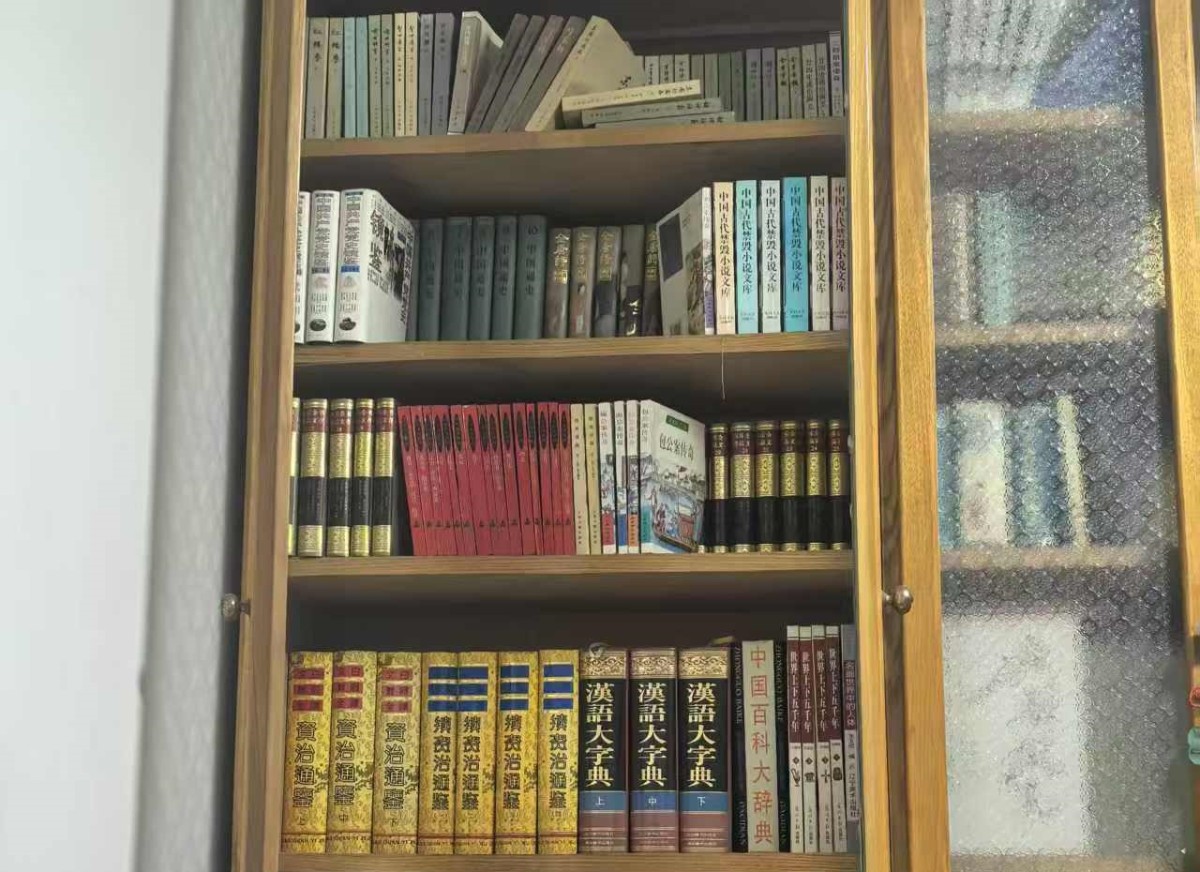

A:我的书房名是溪云间,在这里品味人间的各种美好和沧桑的烟火气,是充满喜悦、收获感、轻松、没有压力的;“电子书架”名是智韵阁,我最喜爱的书是人工智能赋能生物医药读物,唐诗宋词等各种诗集,以及乐观、幽默、积极的人物传记。(因为现在很多读物都可以是电子书,我的实体书架并不很满,纸质书大部分是参加的各种学术会议的刊物)。

Q:您的书房是阅读史的积累吗?

A:我很幸运的一件事是,我的爱好就是我的专业,我一直非常喜爱我的工作,一直的计划就是至少要工作到90岁。因此,如前所述,我最喜爱收藏的书籍首先就是人工智能赋能生物医药相关的读物。

诗词是我减压的利器,它帮我较为透彻地了解人生,有它在,经常可以苦中作乐,平凡的生活因为有它而异常地自在和愉悦。它也驱动了我,把工作当成艺术品来追求。

在写代码的时候,从项目整体的科学意义、价值、创新内容的架构组成,到研究生的排班布阵,再到代码细节上的凝练和高效,我不自主地会向着唐诗宋词在诗界的地位看齐,尽我所能把它做成极品。

此外,还有乐观、幽默、积极的人物传记,从他们身上,我了解历史、人性的善恶,以及生命可以有多么壮美。

同时,我必须要比较通透地了解与我们的生活息息相关的世界和社会,所以新闻和实事也是我每隔两三天都要了解一下的内容。

Q:能否请您创作一首诗来形容自己的书房?

溪云间·智韵阁

兰溪绕石润云端,竹帘半卷盈书香。

茶烟袅袅栖残卷,明窗透月洒华章。

青铜简拓山河丽,铁翼拂尘绘沧桑。

石砚浓磨白瓷盛,彩墨从心题创想。

朝夕铸就三尺剑,白马驰骋纵八方。

笑看细思生春草,漫将诗行御秋霜。

雨洗空谷虚心怀,风蚀灰岩毅志刚。

智阁难锁千秋韵,溪云自渡世间强!

——迟颖

流云之下,书窗内外

Q:您的阅读启蒙从什么时候开始的?

A:从我的童年开始的。我父亲的书房是有着壮观的实体书架的,他对文学艺术有着广泛的爱好,爱书也爱收藏书,书架上有很多成套的经典藏品,比如《二十四史》《资治通鉴》、中外主要名著、《唐诗》《宋词》《成语典故》,还有伟人传记和著作等等。

我的父亲因博览群书而知识渊博,这极大地助力了他的工作。在平时,与亲朋好友叙谈中,他也经常引经据典、谈笑风生。我在父母家里也经常翻阅那些书籍、听父亲讲那些历史故事,并常与父母一起作诗、对对联、猜字谜。在父母的影响下,在阅读和思考中,我逐渐就形成了自己的一些观点和看法,对自己世界观、人生观和价值观的确立大有裨益,之后在我的求学和科研工作中进一步提升了自己不懈努力的韧性。

从初中开始,我的语文老师就说我的读后感作业有诗词的韵味。我每天的心境,就如骑着自行车上下学路上仰头看到的、蓝天拥抱的、有趣地变化着形状的云朵,对即将到来的各种学习上、技术上、生活上的机遇和美好有着无限的期待和遐想。后续的人生路上的事实也证明了,这样的乐观和积极的心态,就算在逆境中也坚不可摧。

真正开始创作诗歌的边界很模糊,大概是在初中时有一次写了一首如梦令,送给了一位幼儿园班主任,赞她是位好园丁,当时没有想到,今天的我也是一位荣耀的园丁了。内容有些青涩,如下:

如梦令·才女

初夏琪花玉树,孩童在此学步。

千卷诗书赋,一瓣心香教读。领悟,领悟,相对谈笑诚服。

乾坤正气光华,忠义道德传家。

劝儿学无涯,海波逐浪淘沙。潇洒,潇洒,品醉琴棋书画。

深仁厚泽丽句,不拘一格言理。

虽只两三语,却理千头百绪。怀玉,怀玉,长歌兴邦由你。

Q:您能分享一下您的阅读习惯吗?

A:如前所述,我每隔两三天会追踪一下新闻实事,保持自己对社会变动的敏感;其它时间基本都是在阅读、调研、讨论、安排,或者撰写科研建议书、申请书、代码、论文或书籍,这个过程就在不断地汲取力量与洞见,平衡科研与管理。

很累的时候,会换个思路试试,比如科研与管理的互换,又如写一句小诗或者切换到做家务等体力活。实践证明,换个事情做做有时比大睡一觉还疗愈;一天的三餐要和家人或同事或亲戚朋友一起吃,其间家长里短聊一聊,就没有孤独感了。当然,每晚按时大睡一觉也是非常必要的,好的身体才有好的专注力和高效的阅读能力。

心舟载浮,星河在侧

Q:正逢毕业季,毕业生即将走出象牙塔,内心难免会有些忐忑。关于如何适应新环境,您能给毕业生分享一些经验和心得吗?

A:“我要对毕业生说的是:要努力让自己适应眼下这个技术时代转型期,争取成为AI技术革命后新生岗位的有力竞争者!”

现在的时代与我们当初不一样,我们这代人拿到了改革开放的红利,而今天的毕业生们,面临的就业形势很严峻。当然咱们校区的毕业生普遍情况要比平均水平好很多,90%左右都前往海内外的顶级名校继续深造。但是对于广大的各个学校的毕业生来说,由于招聘岗位收缩以及内卷,毕业后普遍很难能够从事自己梦想的工作,更别说进入到自己梦想的单位。

有人说,AI很大程度上让很多人下岗了,并且让很多岗位以后彻底不再需要招人。这个问题是存在的,但是也要看到AI正在创造大量崭新的就业机会,比如AI GPT大模型的飞速发展,使得很多智能领域留下了不少幻觉雷区,这些雷区因为训练数据少等原因使得GPT缺乏正确的经验,因而只会反馈错误的误导信息。

AI领域有海量的这样的问题,需要大量的有一定基础的AI从业者来排雷。又如具身智能(智能机器人)产业也需要大量的不必特别资深的专家来摸索、推动、前进。还有AI伦理的立法,大家都在担心AI有自主智能后会对人类不利,但是不高速地发展AI,我们就更加无法保护自己,就一定会在自主智能的AI面前处于更加不利的危险之中。不仅如此,还会因落后而被其他掌握了先进AI技术的人类欺负和排挤。AI的伦理立法也需要海量关心人类的安全的AI初级小专家来一起出谋划策。虽然现在很多这样的岗位还没有被创造出来开始招人,但这只是时间的问题,很快就会出现。

毕业生们如果现在找不到工作,与其焦虑不如赶快朝着崭新的岗位武装自己,机会总是给有准备的人。所以,我作为一个在AI领域摸爬滚打二十几年的研究者,给毕业生们的建议就是:既然大力发展AI是必然的、必须的,那么就要努力让自己适应眼下这个技术时代转型期,争取成为AI技术革命后新生岗位的有力竞争者!

当然,技术革命后的崭新岗位并不只有AI,还有很多,比如量子计算、6G通信等,大家需要为自己量身定制出离自己的兴趣和原本专业最近的崭新岗位需求,抓紧时间做好准备。千万不要躺平!不要觉得“需要厚积薄发”这个要求太高了,不要认为这些新生的岗位方向轮不到你。这些方向都是刚刚才浮出水面,大家的起跑线都是一样的,只要你站起来奔跑就有机会。要相信,未来总是属于你们的,属于年轻人的,祖国的明天、人类的希望,你们是主角!

推荐阅读:

1. Alphafold 2, 2020~21

2. RoseTTAFold, 2021

3. ESM fold, 2022

4. SCUBA, Feb. 2022

5. Protein Generator, Jul. 2023

( Diffusion Model + ProteinMPNN, May. 2023)

6. Geneformer, Jun. 2023,

7. 单细胞时空组学,近1年陆续3篇高影响力的论文

8. BioMedGPT, 21th Aug. 2023

9. 雨后春笋般的 GPTs :

(1) 小鼠与人体模型对照分析,23rd Oct. 2023

(2) 药物设计 GPT, 19th Oct. 2023

(3) mRNA设计分析 GPT, 12 Dec. 2023

(4) Sora, Gemini, GPT-4 Turbo, GPT-1O,Dec. 2023

(5) ScGPT Feb. 2024

10. Alphafold 3, 8th May 2024

11. Mamba, 31st May 2024

12. Test-time Training (TTT), 5th Jul. 2024

13. ESM3,Dec. 2024

14. DeepSeek, GPT-o1 API, Dec. 2024

15. LigandMPNN, March 2025

16. GPT-4.1 14th May 2025

迟颖:“目前我最喜欢的是专业技术的论文。想要了解人工智能赋能生物医药的趋势和发展状态”。

回溯迟颖老师一路走来的足迹,最令人动容之处,莫过于在快节奏的时间洪流中,始终能葆有那份如诗般温润的情怀——仿佛时光的缝隙里,她总能从容拾起散落的诗意,以不疾不徐的姿态,温柔地与世界相处。

这份自内而外流淌的柔软,并非对环境的妥协,而是心田深处不灭的星火,在喧嚣中静静点亮一方澄澈。当我们询问老师该如何坚持这份底色时,她答道:“我自己没有刻意为之,可能心里有,就自然流露出了这样的天然自在,如水情怀了。”

再次对迟颖老师接受本次采访表达深切的敬意。

(策划:徐舒娜;图文:迟颖;翻译:Wu Bo Han;图文编辑:李嵩皎;责任编辑:李亦楠,林苏婷;审核:杨祎;终审:瞿海东)