1月5日,浙江大学国际联合学院(海宁国际校区)2024学术年会开幕。本次年会以“海纳百川 塑型未来”为主题,展示校区在生物医学、人工智能、生命健康等领域的学术成果,搭建学术研讨和交流平台。国际校区党委书记、副院长李敏,海宁市委书记徐明良出席并致辞,中国科学院院士、浙江大学医学院院长黄荷凤,中国科学院院士、西安交通大学电子与信息学部主任管晓宏,北京大学博雅特聘教授、光华管理学院金融学教授徐信忠出席并作主旨报告,国际校区副院长吴健主持会议。

李敏书记向大会嘉宾、参会各方表示热烈欢迎,向支持国际校区发展的各界表示衷心感谢。她指出,2024年,国际校区在学校高远使命引领下,在海宁市的大力支持下,克服国际形势复杂严峻所带来的严峻挑战,围绕“走在前列”要求和国际合作教育样板区建设目标,积极谋篇布局,稳步推进各项工作,学术和科研工作亮点频出,在多个领域实现了新的突破。在十四五收官、十五五开局之际,国际校区将继续强化育人之根本,并不断提高科研和创新能力,牢牢坚持“四个面向”的战略导向,加强科技创新谋划布局,进一步彰显国际化特色,发挥交叉研究、产学研合作等方面的优势,全面提升科研创新与社会服务能力,打造高质量发展生态;牢牢坚持开放合作、创新驱动的发展道路,汇聚各方优质资源和创新要素,依托国际教育合作样板区建设,推动教科人产城深度融合,为学校加快走向世界一流大学前列,为浙江争创社会主义现代化先行省、长三角推进一体化发展等国家战略,贡献更多国际校区智慧和力量。

徐明良书记指出,国际校区自落户海宁以来,始终秉持国际合作办学理念,大力推动校地融合协同发展,成为了浙江大学建设世界一流名校的战略支撑点,也成为了海宁一张不可或缺的“金名片”。在国际校区的创新赋能下,过去一年,海宁加快建设国家创新型县市,扎实推动科技创新和产业创新深度融合,成为了全省经济发展最活跃、创新氛围最浓厚的区域之一。他表示,希望与会嘉宾能够为海宁发展牵线搭桥、添砖加瓦,成为海宁的“最佳合伙人”;海宁市委、市政府将坚持“名校名城”融合发展理念,落实国际合作教育样板区这一国家战略,打造具有全国影响力的“教科人产城”一体化样板;将一如既往地支持国际校区的发展,为学术创新、人才培育、项目转化提供最优服务、最强保障,助力浙江大学在世界一流大学建设中“勇立潮头”。

吴健作国际校区2024年度学术工作报告。2024年,国际校区深化国际化、交叉型、高水平特色,协同攻关实现科学研究新突破,获批了全省医学影像人工智能重点实验室、金融科技与大数据分析浙江省国际科技合作基地等多个省级科研平台。国家自然科学基金立项数同比增长23.5%,获科技部国家重点研发计划青年科学家项目1项,获教育部第九届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)青年成果奖1项、浙江省国际科学技术合作奖3项。基础研究持续突破,全年发表收录于SCI、SSCI等高水平论文近700篇,其中国际合作论文占比达到近40%,在Cell、Nature、Science主刊上发表3篇高质量论文。产学研合作持续发力,签约多个校地、校企合作项目,多项科研成果在海宁实施成果转化,年度申请专利数创历年新高。

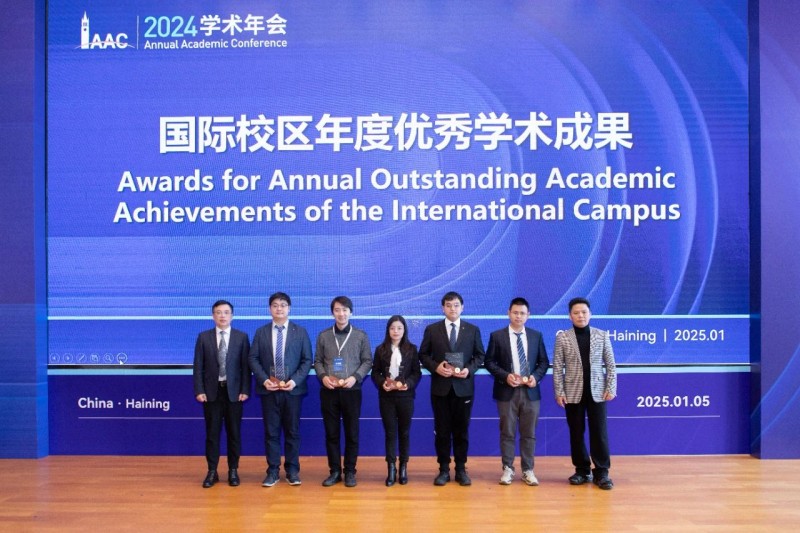

会议表彰了国际校区2024年度优秀学术成果。浙江省科学技术厅合作处副处长廖川杰,白领氏集团董事长钱心禹,国际校区党委副书记、纪委书记瞿海东,副院长陈良为获奖成果代表颁奖。

黄荷凤院士作题为《人工智能赋能临床诊治》的主旨报告,从生动真实的临床案例出发充分展现人工智能(AI)在生殖医学领域医学影像诊断、精准医疗和个性化治疗方案制定等方面发挥的巨大作用。AI作为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力,正在深度重塑医疗健康领域,也期待AI赋能临床诊治上的创新发展。

管晓宏院士作题为《艺术与科学的交汇——音乐智能量化与认知》的主旨报告,剖析了艺术与科学两大领域间既相互渗透又彼此激发的微妙关系,探讨了艺术与科学的互相影响和启发以及音乐的计算智能与定量模型,鼓励听众在跨学科的探索中,不断寻找灵感,推动艺术与科学在更高层次上的融合与创新。

徐信忠教授作题为《培养国际人才 服务国家战略》的主旨报告,强调了中国在全球经济中的地位提升以及教育在促进国际交流和合作中的关键作用。他提出了包括“请进来”和“走出去”在内的国际人才培养策略,通过教育合作和交流项目,加强中国与世界的联系,为全球发展贡献智慧和力量。

浙江大学爱丁堡大学联合学院(ZJE)院长柯越海、浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院(ZJUI)院长李德纮、浙江大学国际联合商学院(ZIBS)院长贲圣林主持主论坛主旨演讲。

管晓宏院士、徐信忠教授、浙江大学科学技术研究院院长居冰峰、浙江大学长三角智慧绿洲创新中心主任范骁辉、浙江大学基础交叉研究院(筹)常务副院长唐睿康、浙江大学社会科学研究院副院长程丽参与圆桌讨论,ZJE助理教授刘恒嘉主持。

本次圆桌讨论聚焦“青年学者的学术成长路径”这一关键议题,展开了一场思想的盛宴,为青年教师的成长提供了全方位的指导。专家们一致认为,青年学者应勇于探索原始创新领域,不畏惧失败,敢于挑战未知,坚持自己的科学判断。青年学者要“做正确的事”和“正确地做事”,精准选择适合自己的科研方向,注重科研过程中的细节和方法,以提高研究质量和效率。专家们指出,关注交叉学科机会至关重要,青年学者应积极融入产业圈子,从产业实际需求出发,善于从实际问题中提炼科学问题,推动科研与产业深度融合,实现科研成果的真正转化和应用。值得一提的是,专家们还详细介绍了浙江大学为青年教师提供的丰富支持政策和资源,包括科研启动经费、实验室平台、科研项目支持、学术交流和出版资助等,全方位助力青年教师快速成长,为他们的学术发展保驾护航。

浙江大学国内合作办公室主任吴勇军、浙江大学医学院常务副院长应颂敏等学校相关部门和院系领导,国际校区班子成员,各办学单位、各部门、各研究中心负责人,企业家代表、中外师生代表等参加主论坛。主论坛开幕前后,一系列精心策划的分论坛陆续拉开帷幕。

(文:任悦,顾斌,贾玲燕,蔡童姜,金滢洁,李亦楠;图文编辑:李亦楠;责任编辑:张旖;审核:杨祎;终审:瞿海东)