我们身体的细胞,就像一座座高度有序的“微观工厂”,日以继夜地进行着复杂的生命活动。

然而在这些精密运转的背后,你是否思考过:细胞在维持生命活动时,会将一些物质以囊泡的形式分泌出去?

对于这一基础而关键的生命科学问题,2013年诺贝尔生理学或医学奖得主 Randy Schekman 教授——他因揭示“控制细胞囊泡运输与调节的遗传机制”而获奖——带来了新的观点:

曾被广泛视作细胞间传递货物的外泌体,其实在很多情境下,更像是生命过程无意中产生的“副产品”。

例如,在细胞进行膜修复等基本生理活动时,外泌体并非主动设计的信号载体,而更像是这一过程中“顺带”被排出细胞的囊泡结构。更引人深思的是,某些肿瘤细胞也会利用外泌体,将一批抑制肿瘤生长的 miRNA 排出胞外——这一行为反而间接助长了肿瘤自身的生存优势。

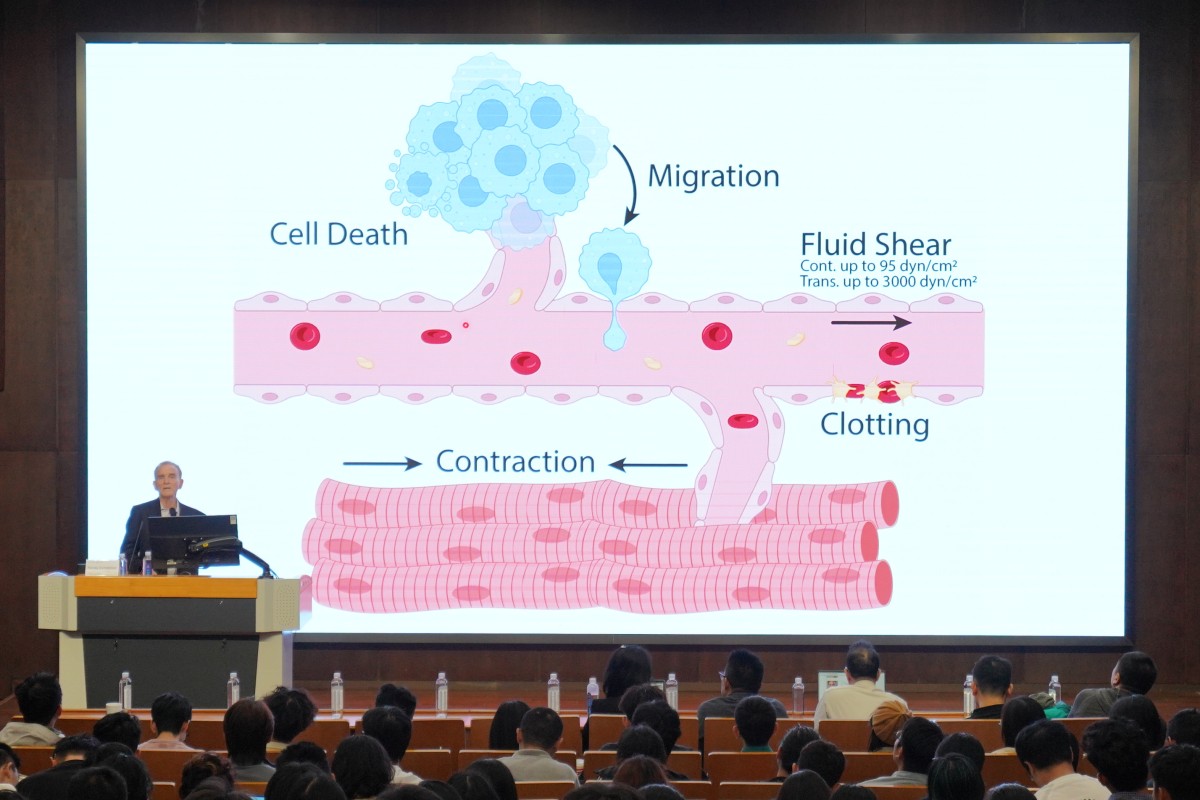

这一突破性见解,重塑了科学界对细胞通讯机制的理解。在浙江大学爱丁堡大学联合学院(ZJE)马亮研究员的诚挚邀请下,Randy Schekman教授携其前沿观点莅临ZJE第140期Biomed-X Seminar,于2025年10月19日下午在浙大国际校区东报告厅,以“Unconventional secretion in health and disease”为题,系统阐释了细胞“非经典分泌”在生理与疾病中的关键作用,为现场师生揭开了这一生命过程的奥秘。

Randy Schekman教授作报告

马亮研究员主持

Schekman教授的讲座围绕质膜修复与细胞外囊泡(Extracellular Vesicles, EVs)的关联展开系统阐述。他首先指出,膜联蛋白A6(ANXA6)在Ca²⁺依赖下被招募到多泡体(Mutivesicular Bodies, MVBs),介导MVB与受损质膜融合以完成修复;在这一过程中,外泌体(exosome)的分泌仅是该过程的副产品。随后他提到,膜联蛋白A2(ANXA2)参与到从细胞膜直接出芽形成的微囊泡(Microvesicles, MVs)介导的质膜修复,钙激活蛋白酶Calpains会切割膜结合的膜联蛋白,解除其膜聚集作用,从而促进微囊泡脱落以清除受损的细胞膜。基于其团队近期综述与研究,Schekman 教授强调:外泌体的货物递送效率极低,其核心功能更可能是维持细胞稳态的“清除机制”,而非传统认为的货物递呈。例如,p62 可通过 LC3 将 La 蛋白及其结合的 miR-122 分选进入外泌体,帮助癌细胞排出抑癌相关 miRNAs,从而维持增殖优势。最后,他还分享了关于细胞如何将帕金森疾病相关蛋白α-synuclein分泌到细胞外的工作。

本次报告吸引了校区内外众多听众,现场座无虚席。在交流环节中,听众提问积极,思维活跃,讲座结束后仍热情不减,留在现场进行了深入探讨,充分展现了自由学术探讨和对科研问题的批判性思考。Schekman教授对每个问题均耐心细致回应,使师生在前沿概念、证据链与实验策略上获得更清晰的认识与启发。

这场前沿学术报告在现场师生中引发了热烈而持久的反响。活动结束后,多位同学仍意犹未尽,纷纷分享了自己的收获与感悟:

刘铭镐 博士生:

在基础机制层面,Schekman教授以其开创性的SEC基因研究,为我们揭示了细胞内囊泡运输的精巧调控机制,解释了课本中 “细胞物流系统” 的运作细节;而 α- 突触核蛋白非常规分泌与帕金森病的关联探索,又深化了从 “基础功能” 延伸到 “疾病驱动”的理解,让我们真切感受到基础研究与临床问题的紧密衔接。

从科研实践角度,教授从基因层面解析机制、再向疾病表型拓展的研究路径,启发了我们课题设计中 “分子机制 - 生理功能 - 疾病表型” 的完整逻辑;他对未知领域的持续探索,也让我们明白科研创新既要扎根于对经典理论的深耕,又要敢于在前沿现象中挖掘科学问题。

这场讲座不仅填补了我们在细胞生物学与神经疾病交叉领域的知识盲区,更在科研思维的系统性、课题探索的方向性上给予了务实指引,为我们后续开展文献研读、实验设计乃至课题攻坚都筑牢了学术根基。

蒋琪婧 24级生物信息专业:

这次听完Schekman教授的讲座,最强烈的感受是“把复杂的科学拉回了可触摸的日常”。他没有只讲细胞囊泡运输的理论框架,反而花了很多时间聊自己当年选择酵母作为研究模型的“偶然”——最初只是觉得酵母繁殖快、易观察,却没想到这个看似简单的选择,成了破解人类细胞运输机制的关键。这种“从微小处找答案”的思路,让我突然意识到,科研不是遥不可及的公式,而是带着好奇心去解决一个个具体的小问题。

更触动我的是他对“科学开放性”的坚持。他提到现在有些学术期刊过度追求“突破性成果”,反而让很多有价值的“失败数据”被隐藏,而他自己团队至今还在公开分享当年研究中的阴性结果。这种不回避挫折、愿意把“弯路”也变成行业财富的态度,让我明白真正的科学精神,不仅是追求正确,更是敢于坦诚和共享。

吴瑞喆 25级生物信息学专业:

我是大一的同学,这场讲座主要介绍了Schekman教授他在囊泡以及帕金森方面的研究。核心思想的话,我的感受是做生物方面的研究,设计合理的实验与基于现有认知的猜想是至关重要的。在这次讲座中,关于帕金森的介绍令我印象最为深刻。Schekman教授给我们展示了大量实验切片,让我知道了帕金森作为不治之症,现如今,已经有了确定生物标志物来尝试前期诊断的可能,这也引起了我对于利用神经退行性疾病的生物标志物来进行前期诊断的兴趣。这次讲座让我明白了生物实验对于生物研究的重要性,所以在后续的学习中,我也会着重培养我的实验操作能力与实验思想。

向颖喆 24级生物信息学专业:

这次讲座彻底打破了我们与顶尖科学家之间的“距离感”。曾经,他们在教科书中是遥不可及的诺奖得主,是一串串冰冷的公式与结论;而今天,他们以鲜活的面貌出现在我们面前——我们感受到他们对科学真挚的热忱,看到他们思考问题时的清晰逻辑,甚至体会到他们在面对科研挫折时不轻言放弃的态度。这些真实的细节,远比任何文字描述都更具感染力与冲击力。

更重要的是,这次经历彻底消解了“顶尖成就与普通人无关”的错觉。在互动中我意识到,他们的科研之路往往源于一个微小的疑问,过程中同样充满反复的失败与迷茫,这与我们日常做实验、读文献时所经历的困惑并无本质区别。我因而明白,伟大并非来自与生俱来的“光环”,而是源于对热爱的持续坚守。即便是普通学生,只要葆有对科学的好奇与执着,也能一步步走近自己向往的目标。

同学们真挚的感言,生动地印证了学术活动在启迪思维、塑造科学观方面的深远价值,也为本期Biomed-X Seminar画上了一个圆满的句号。

作为细胞生物学领域的国际权威,Randy Schekman教授此访不仅是一场高水平的学术对话,更是ZJE构建国际化科研生态、助力师生发展的生动体现。本次Biomed-X Seminar第140期活动,充分彰显了学院搭建高端学术平台、推动前沿科学交流的持续努力。展望未来,学院将进一步汇聚全球顶尖学者与优质资源,为师生的视野拓展、科研创新与跨界合作提供坚实支撑。

Biomed-X系列讲座

浙江大学爱丁堡大学联合学院“Biomed-X”系列讲座(Biomed-X Research Seminar Series)是学院长期以来的学术品牌活动,涵盖院士讲坛(Academician Forum)、名师讲座(Distinguished Scholars Lecture)和学术讲座(Research Seminar)三大类,自2018年启动以来,已成功举办一百余场。该系列讲座致力于搭建高水平学术交流平台,邀请国内外顶尖学者分享前沿研究成果,促进学术思想碰撞与创新,为师生提供深入了解生物医学领域最新动态与前沿成果的机会。

(转载自微信公众号“浙江大学爱丁堡大学联合学院”《诺奖得主Randy Schekman ZJE开讲!分享“非经典分泌”前沿进展【Biomed-X Seminar第140期】》;图文编辑:李嵩皎;责任编辑:李亦楠;审核:杨祎;终审:瞿海东)