北京时间3月20日

浙江大学海宁国际校区先进光子学国际研究中心

浙江大学光电科学与工程学院

狄大卫教授和赵保丹研究员团队

在国际顶尖学术刊物《自然》(Nature)上

发表科研成果

其研发的微米和纳米钙钛矿LED

(micro-PeLED和nano-PeLED)

达到了传统LED难以触及的

90nm尺寸新极限

同时

降尺度过程仅造成微弱的性能损耗

新型半导体技术造就世界最小LED

“降尺度(Downscaling)”在电子科学中特指缩小基本器件尺寸的过程,引领着计算机科学、信息显示和人机交互等领域的技术革命。对于实现更加微小的器件,科学家们一直保持着不懈的追求。

“微缩”的艺术

根据信息技术的发展规律,集成电路上可容纳的晶体管数量大约每两年会翻一番,性能也会相应提升,带来电子设备越来越快的运行速度和不断降低的制造成本。

从诞生初期需要若干房间安置的计算机到如今集聚众多应用功能的小巧手机,从第一颗红光LED到如今色域宽广、色彩丰富的各式屏幕以及AR、VR眼镜……器件的“微型化”已经成为科学家们不断追求的目标。

团队进行科研实验

在电子科学领域,不断缩小基本器件尺寸的过程就是——降尺度。

“目前世界最先进的显示技术是基于III-V族半导体的micro-LED,被认为是显示器的‘终极技术’。”狄大卫介绍,micro-LED就是一种“降尺度”的LED,通过缩小LED的尺寸,可实现超高清、超高精度的光电显示。

受限于复杂的工艺技术,micro-LED的制造成本极高。更为重要的是,当像素尺寸减小到约10微米或更小时,micro-LED的效率会急剧下降。而这正是超高分辨率的高端AR/VR应用所需要的像素尺寸,昂贵的价格与较低的发光效率限制了其大规模商业应用的可能。

钙钛矿LED是一种可应用于显示、照明和通讯等领域的新型光源,在色彩纯度、色域宽度上有极大的优势。几年前,从三五族半导体micro-LED的微型化研究中得到启发,狄大卫团队开始研制用于未来显示技术的更小的钙钛矿LED。

初步尝试后,团队于2021年首次提出了“微型钙钛矿LED(micro-PeLED)”的概念,后续获得了国家与国际专利。

“雕刻”更小的钙钛矿LED

“对钙钛矿LED进行微型化并不能沿用micro-LED技术。而且,传统的光刻工艺会破坏钙钛矿材料。”狄大卫说,“制造微型钙钛矿LED最简单的方法是对顶部和底部的电极接触进行图案化,用电极重叠的区域定义发光像素区域,但是这种方法会使像素边界处的钙钛矿材料暴露在电极边缘,容易产生非辐射能量损耗,进而使LED效率降低。”

“我们设计了一套局域接触工艺,其能够在附加绝缘层中引入由光刻制作的图案化窗口,以确保像素区域远离电极边缘。”连亚霄介绍。

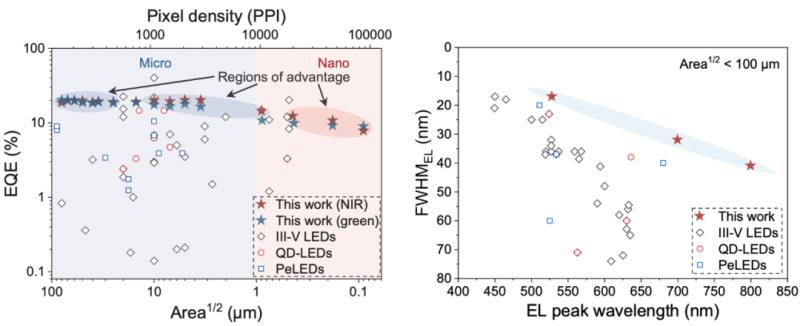

图 :Micro/nano-PeLED 与其他 LED 技术的比较

这一工艺有效保证了LED的发光效率,使团队能够制造像素尺寸从数百微米到90纳米的钙钛矿LED。赵保丹说:“对于绿色和近红外钙钛矿LED而言,当像素尺寸在数百微米到3.5微米范围时,外量子效率均保持在20%左右。”

研究团队开发的micro和nano-PeLED相较于基于III-V族半导体的micro-LED具有优势,大约在180纳米的极小尺寸才开始显现降尺寸效应,此时的效率降低至最高值的50%。而传统micro-LED在尺寸低于10微米时效率就已经显著下降。

狄大卫说:“论文中所展示的nano-PeLED最小可达到90纳米,是迄今为止报道的最小LED像素。”基于此,团队创建的具有127000 PPI超高分辨率的LED像素阵列也摘得所有类型LED阵列最高分辨率的纪录。

向“极致”突破

在学生培养方面,团队也有自己的哲学——以解决真正的困难问题为导向形成个人的内驱力。狄大卫表示:“探索极限、做领域中最难而正确的事就是我们所有人的目标,它凝聚起整个团队的力量。”

团队合影

谈到论文的技术性,“审稿人感叹于论文背后巨大的工作量”,赵保丹说,“这篇论文集合了所有主要作者所掌握的关键技术,每个人都贡献了自己的智慧和努力。”

探索LED降尺寸性能的极限本源于团队的好奇心,但要让其进一步激发生产力,还需要从实验室的发现发明走向实际应用。

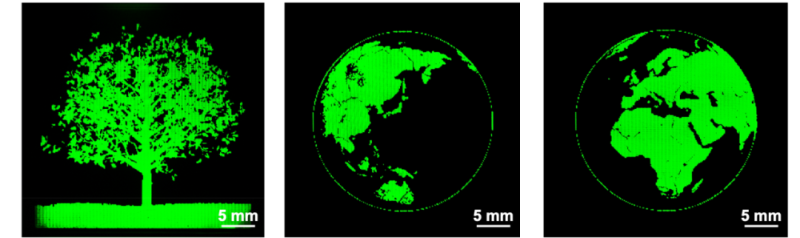

图:有源矩阵micro-PeLED微显示器呈现的图像

实用的显示器件,需要由可编程电路驱动LED阵列来传达有用的信息,这需要产业界的合作。为此,团队与杭州领挚科技携手制作了由TFT背板驱动的有源矩阵micro-PeLED微显示器原型,能够呈现复杂的图像和视频,目前正在积极推动技术应用。

“我们很高兴看到micro和nano-PeLED作为下一代光源技术在AR/VR显示以及其他领域的重大潜力。”狄大卫说。

相关研究成果以“Downscaling micro- and nano-perovskite LEDs”为题发表,论文第一作者为浙江大学光电科学与工程学院博士生连亚霄、王亚馨、袁瑜才、任智翔,论文通讯作者为狄大卫和赵保丹,浙江大学是唯一通讯单位。上述研究受到国家重点研发计划、国家自然科学基金,以及浙江省、海宁市的支持。

———— ♦ ————

2020年11月,狄大卫教授团队入驻海宁国际校区先进光子学国际研究中心。国际校区高度重视人才发展环境,为狄大卫教授团队配备充足的实验办公空间,海宁市为团队提供专项资金。目前,团队在国际校区开展新型半导体光电器件基础与前沿研究,搭建了国际一流的先进制备与表征平台,包括用于先进表征、微纳制备、超快光谱、发光器件、能源光电、电子器件、材料化学、柔性光电子等方向的多个实验室。近20位研究生、10位博后长驻国际校区实验室开展研究工作。

“和国际校区结缘最早可以追溯到2020年,我和工程师来国际校区实验室安装过第一台蒸镀仪、第一台磁控溅射、第一台手套箱……” 该项研究的博士生们谈起国际校区,“在狄老师的带领下,在校区和海宁市政府的支持下,我们团队在国际校区不仅筹建了高标准、高规格的实验室,还配备了高精尖的实验设备,再加上优美的校园环境,使得大家在这里可以全身心投入到科研中。在论文筹备阶段和回复审稿人阶段,我们论文的主要作者也长时间驻扎在海宁国际校区,论文中超过半数的内容是在这里完成的。” “而且,国际校区国际化、交叉化的鲜明特色,让我们能够在这里感受到不同的文化、习俗、思维方式,在讨论交流中可以迸发新的思维角度,从而全方位思考科学问题。”

狄大卫教授团队主要研究新型半导体光电器件及器件物理,探索了有机与钙钛矿半导体的新型发光机制,数次创造器件性能纪录。实现了微型/纳米钙钛矿发光二极管并实现了最小尺寸的发光二极管,实现了钙钛矿半导体的可控电学掺杂并创造了钙钛矿LED亮度纪录,实现了超长寿命的钙钛矿LED,揭示了LED 超低电压发光的统一物理机制。近5年,在Nature、Nature Photonics、Nature Nanotechnology、Nature Electronics、Nature Communications、Science Advances等期刊发表多篇高水平论文,工作获得国际同行的广泛关注。

(转载自浙江大学微信公众号《同一天,《自然》+2!》;图文编辑:李亦楠、李嵩皎;责任编辑:张旖;审核:杨祎;终审:瞿海东)