9月11日,浙江大学海宁国际校区、浙江大学光电科学与工程学院狄大卫教授团队,在国际顶尖学术刊物《自然》上发表重磅科研成果:通过分子掺杂,实现了钙钛矿半导体从n型到p型的连续转变,同时可以保持极高的发光性能。

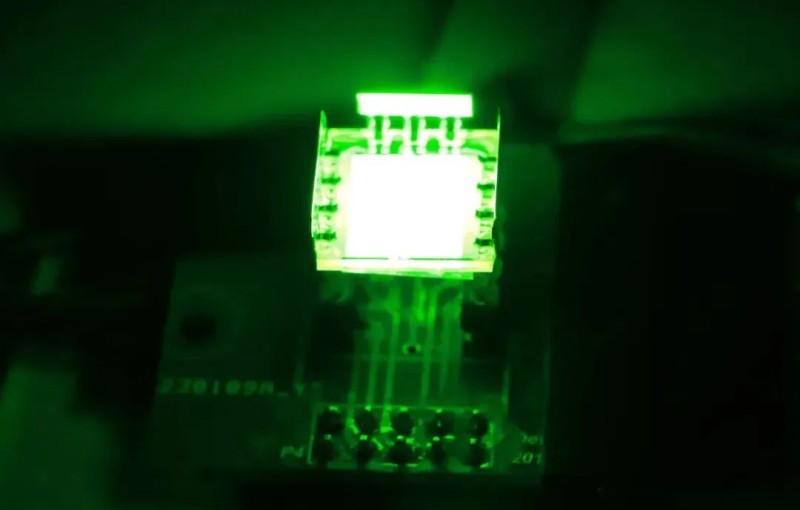

半导体材料是现代电子信息产业的核心,它的发展为我们的生活持续带来便利和变革。作为领域内的“新星”,钙钛矿半导体受到广泛关注。近日,浙江大学国际联合学院(海宁国际校区)、光电科学与工程学院的狄大卫教授团队通过分子掺杂,实现了钙钛矿半导体从n型到p型的连续转变,同时可以保持极高的发光性能。在可控掺杂的基础上,团队研制出具有简单结构的钙钛矿LED,并创造了溶液法LED的高亮纪录,达到了116万尼特。

实现钙钛矿半导体电学性质的灵活调控

“掺杂”是半导体领域的基础概念。半导体材料之所以如此广泛应用于电子技术,关键在于它们可以通过掺杂实现p型和n型两种不同的导电特性。

对于传统半导体而言,通过“掺杂”,即在晶格中引入杂质,可以实现对其电学性质的有效控制。例如,在硅中掺入硼,可以使其成为主要传导正电荷(空穴)的p型半导体,而掺入磷则可以使其成为主要传导负电荷(电子)的n型半导体。p型和n型半导体之间形成的p-n结,是现代电子技术的基础。在p-n结界面处,电子和空穴会发生复合,产生随电压急剧变化的电流,从而实现整流、放大、开关等基本功能,再应用在各种电子器件中。对半导体电学性质的调控,催生了包括二极管、晶体管、太阳能电池、探测器、LED和半导体激光器在内的革命性发明。

钙钛矿卤化物是一种新型半导体,在太阳能电池、LED和激光器等器件中表现出优异的光电性能,且易于低成本制备,在近年来得到广泛关注和应用。但由于其结构和成分较为复杂,如何实现对其电学特性的精确调控是领域的重要挑战。之前的研究尝试了多种方法,但难以在保持高发光效率的同时获得良好的电学调控。

“作为半导体家族的一员,钙钛矿理应跟其他半导体材料一样,可以通过掺杂调整载流子的极性和浓度”,狄大卫说,“我们进行的一系列实验也证实了这一点:在引入掺杂后,钙钛矿的费米能级(即电子的预期能量),从半导体带隙的高能级侧逐渐向低能级侧移动。这意味着钙钛矿能够实现从有利于传导电子(负电荷)的n型,向有利于传导空穴(正电荷)的p型转变。"

团队使用的掺杂剂——4PACz,在过去被广泛用作高效钙钛矿太阳电池的超薄分子层材料。赵保丹说:“我们偶然发现,4PACz这种实验室里非常常见的材料,由于它具有强烈的吸电子能力,当作为掺杂剂引入钙钛矿半导体时,可以有效地将原本是n型的钙钛矿转变为p型。同时,在引入掺杂后,钙钛矿半导体仍然保持着很高的荧光效率。此外,我们也发现了适用于钙钛矿的n型掺杂剂。”

结构简单超高亮度的钙钛矿LED

当我们可以对钙钛矿半导体的电学性质进行有效的控制,就为各种电子器件的设计和制造铺平了道路、开拓出空间。

通常,钙钛矿LED会同时包含电子传输层和空穴传输层,以实现高效载流子注入,从而保证器件的卓越性能。不包含空穴传输层的简化钙钛矿LED结构具有制备成本低、可复现性高的优势,但通常发光效率较低。

但通过可控掺杂技术,研究团队成功制备出不包含空穴传输层且性能优异的钙钛矿LED。与此同时,与常规LED相比它还显示出巨大优势。“令人惊喜的是,引入4PACz掺杂制备的p型钙钛矿LED,不仅结构简单,而且实现了116万cd/m²(116万尼特)的最高亮度,以及28.4%的外量子效率和23.1%的能量转换效率。”熊文涛介绍,“这些器件的超高亮度刷新了溶液法LED(包括OLED、量子点LED和钙钛矿LED)的纪录,其能量转换效率为可见光钙钛矿LED的最高水平。”

进一步,团队通过器件建模和光学测量,对这些高性能钙钛矿LED的工作原理进行了探究,结果与他们先前的理解高度一致,即掺杂引起的p型导电行为和载流子复合区的变化,是这些无空穴传输层器件卓越性能的主要贡献因素。

“能够控制钙钛矿半导体中载流子的极性和浓度,意味着新型器件设计和功能开发的可能性。我们研制的高亮钙钛矿LED和p-n结二极管只是一些初步演示。可控掺杂的钙钛矿半导体有望带来新一代光电器件。”狄大卫说。

上述研究受到国家重点研发计划、国家自然科学基金,以及浙江省、海宁市的支持。

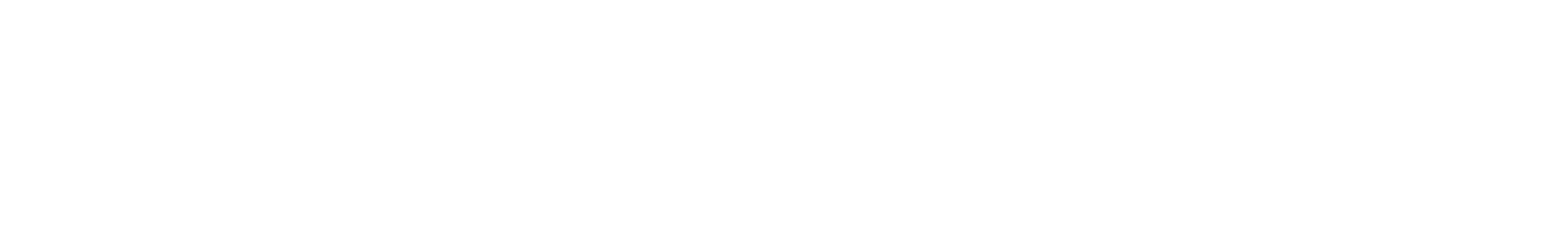

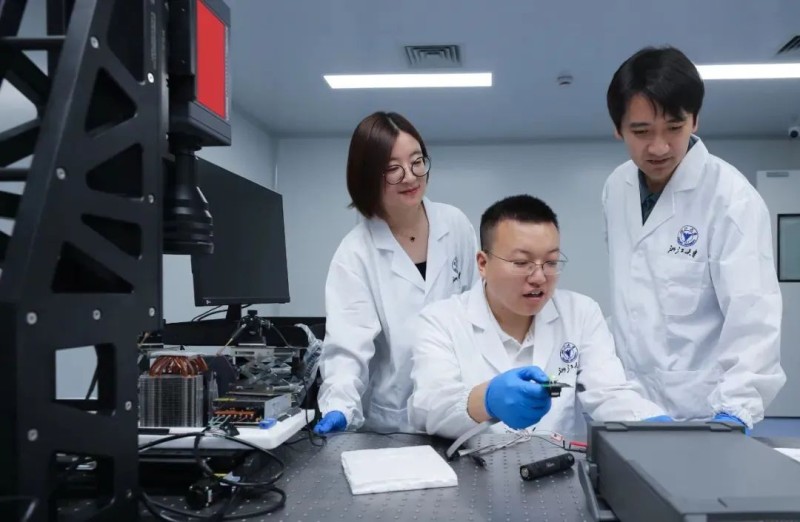

2020年11月,狄大卫教授团队入驻海宁国际校区先进光子学国际研究中心。国际校区高度重视人才发展环境,为狄大卫教授团队配备充足的实验办公空间,海宁市为团队提供专项资金。目前,团队在国际校区开展新型半导体光电器件基础与前沿研究,搭建了国际一流的先进制备与表征平台,包括用于先进表征、微纳制备、超快光谱、发光器件、能源光电、电子器件、材料化学、柔性光电子等方向的多个实验室。近20位研究生、10位博后长驻国际校区实验室开展研究工作。

“我是狄老师团队第一个长驻海宁国际校区的博士生。”该项研究第一作者——浙江大学2020级博士生熊文涛回忆起了他与海宁国际校区的“渊源”:“我们跟随狄老师和赵老师来到国际校区考察,这里国际化的校园环境、宽敞的实验空间深深吸引着我们……我们都觉得这里是科研的好地方。”熊文涛说,“海宁国际校区优越的实验条件和平台,国际化、交叉融合的科研氛围,以及校区提供的方方面面的支持,狄老师和赵老师对我们科研悉心的指导和帮助,让我们能够沉下心来聚焦真正重要的课题,让我们的思维更加活跃且富有创造力,这些都是我们能取得重要的研究成果不可或缺的因素。”

狄大卫教授团队主要研究新型半导体光电器件及器件物理,探索了有机与钙钛矿半导体的新型发光机制,数次创造器件性能纪录。实现了钙钛矿半导体的可控电学掺杂并创造了钙钛矿LED亮度纪录,实现了超长寿命的钙钛矿LED,揭示了LED 超低电压发光的统一物理机制。近5年,在Nature、Nature Photonics、Nature Nanotechnology、Nature Electronics、Nature Communications、Science Advances等期刊发表多篇高水平论文,工作获得国际同行的广泛关注。

(部分内容转载自浙江大学官方微信号《浙大成果,<自然>+2!》文字记者:马宇丹 查蒙 杨德航,摄影记者:卢绍庆 梁笑寒 | 高兴就好 | 部分图片由课题组提供视频摄制:高兴就好,今日编辑:章舒帆 | 周亦颖,责任编辑:周亦颖;图文编辑:李亦楠、刘帅印;责任编辑:张旖;审核:杨祎)